匠の技を次世代に

「しめ飾りを購入してくださったお客さまが幸せになってほしい。」という思いの下、昭和62年に「入善町農村女性〆飾り協議会」を設立してから今年で32年になります。同協議会のしめ飾りは、材料からひとつひとつ丁寧に作り上げているので毎年人気ですが、会員の高齢化が進み、会員数は最盛期の半分以下の8人にまで減少し、需要に応えられない状況が続いていました。

そこで、昨年JAと新川農林振興センター、行政で構成する「黒東技術者協議会」が後継を希望する女性農業者を募集し、入善町と朝日町から5人の女性農業者が応募、会員からしめ飾り作りの指導を受けるなど、地域伝統の技術を受け継ぎました。

しめ飾りができるまで 今年1年間の取組み

-

①田植え

専用品種の「農林16号」「水島」を植えています

-

②稲刈り

しめ飾り用なので、青い内に刈取ります

- ③ワラ干し

-

④ワラすぐり

(ワラを加工するために、ワラの下葉を除去すること)

- ⑤脱穀

脱穀機で脱穀します

- ⑥ワラ打ち

ワラをやわらかくし、加工しやすくします

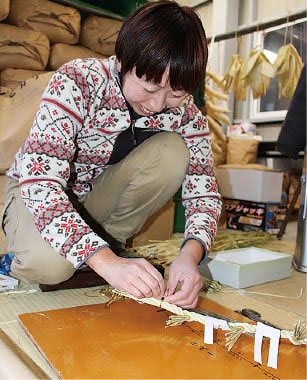

- ⑦ワラない

しめ飾りは左ないなので難しいです

- ⑧飾り付け

ひとつひとつ、心を込めて丁寧に飾り付けます

そもそも…しめ縄・しめ飾りの意味って?

正月になると、「歳神様」という新年の神様が各家庭を訪れ、その年の健康や幸せを授けてくださるとされています。しめ縄には「神聖な場所」であることを「歳神様」に示したり不浄なものが入ってこないようにしたりする意味があるとされており、しめ縄に縁起物の飾りを付けたものを「しめ飾り」と言います。「しめ飾り」は地域によって様々な種類があり、それに合わせ同協議会でも約13種類のしめ飾りを作り、「みな穂あいさい広場」などに出荷しています。

参加した若手女性農業者の声

朝日町の 南部さおりさん

ワラの乾かし方やない方などが難しくて苦戦しましたが、細かい手作業が好きなので心から楽しむことができました。しめ飾り作りは本当に奥が深いので、これからも協議会や女性農業者の方々と交流して技術を磨き、みんなで地域の大切な伝統を守っていきたいです。

入善町の 藤沢ちひろさん(写真左) 諸石光さん

以前からしめ飾り作りに興味があり、今回の取組みへの参加を決めました。ワラをなう作業は想像以上に難しかったですが、協議会の皆さんや朝日町の若手女性農業者の方々と交流しながら作業できたので、参加して本当に良かったです。今後はよりきれいな仕上がりになるよう、技術を磨き続けていきます。

会長の声

真部かほる会長

ワラと神様への感謝の気持ちを大切に、長年しめ飾りを作ってきました。今ではしめ飾り作りが生きがいのひとつになっています。しめ飾り作りは歳を重ねてもできる魅力的な仕事であると同時に町の大切な伝統です。女性農業者の方々にはぜひ後継者になってもらい、次世代に技術を継承していってもらいたいです。今後もみんなで地域を盛り上げていきましょう。